最初の一冊

大好きだった母方の祖母との最後の記憶は、2014年2月末。病院の集中治療室だった。

呼吸困難で搬送され、危篤状態から一時意識が回復した祖母。「服、借りてるよ」と話しかけると、苦しそうな顔を一瞬緩めた。居合わせた一同が驚くほどのその笑顔が、私の記憶にある祖母の最後の姿だった。

程なく私も倒れて緊急手術。一命を取り留めたものの絨毛がんを告げられ、既に両肺に転移もあった。

もう一度祖母に会いに行くことを目標に黙々と入院治療に耐えたが、退院前日には、祖母は私の手術後に身代わるように他界していたことを知らされた。

最後に「生きなさい」と背中を押してくれた祖母の存在に支えられ、寛解。真っ先に祖母の遺品と記憶を綴じ『otomo.』という本にして供えた。国内外のブックフェアでも展示販売したこの本は、遺されたものと記憶を綴じ、悲しみを温もりにかえて贈った最初の1冊だった。

おばあちゃん家の本

「おばあちゃん家の本作るわ」と祖父母宅の撮影を始めたのは、祖母が倒れる半年ほど前の2013年の夏。長年使い込まれた暮らしの品が詰まったその家は、古いもの好きの孫には宝箱。年々弱っていた祖母が元気なうちに形に残そうと撮影を始めると、遊びに行く度に昔話をしてくれるようになった。

大阪の商人だった曾祖父のこと。早くに他界した曾祖母の代わりに、兄弟の世話をしていたこと。曾祖父の時計店に入った泥棒とやり合ったこと。空襲でお店も家も焼けたこと、疎開したこと、ジェーン台風のこと。幼い母を抱いて映画館に行くほど映画が好きだったこと。動物が好きで、犬、猫、鳥、鶏、アヒル、リス、亀まで飼っていたこと。

戦争や天災の記憶、お転婆話もからっと語る祖母の言葉には「何があっても楽しく生きる」という気概に溢れていて、その様子を眺めながら遠くで微笑む祖父と過ごす3人の時間が大好きだった。

「持っていに」

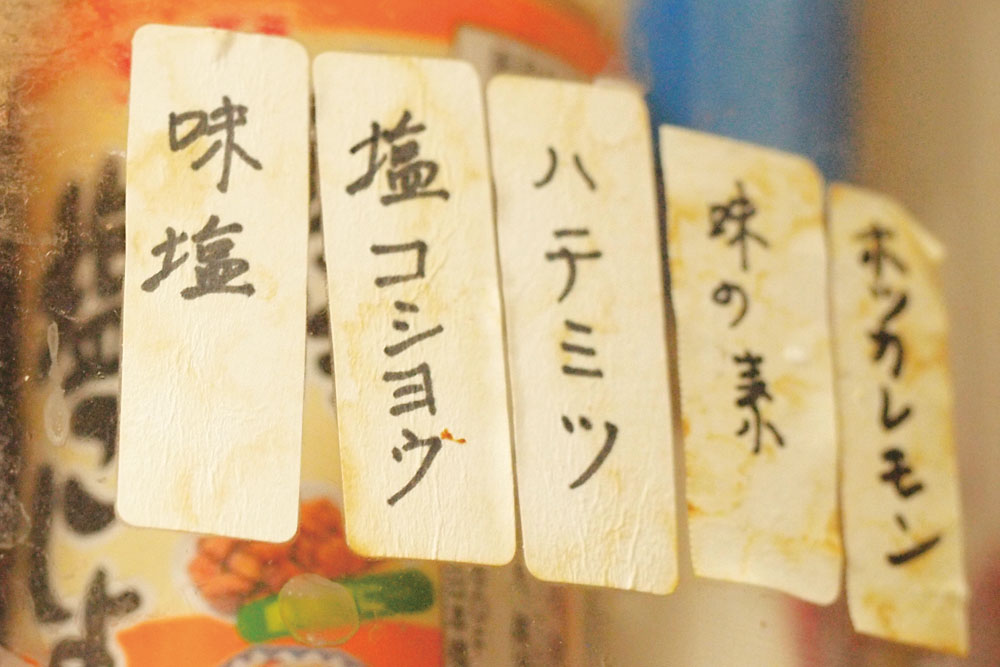

2人暮らしとは思えないほど、祖母の手料理がぎっちり詰まった冷蔵庫。祖父はいつも「食べきれない」と嘆いていて「食べるんやったら全部持っていに」と、鞄一杯に手料理を貰って帰るのがお決まりだった。

私の結婚が決まると「使うんやったら持っていに」と、大きな食器棚2つに詰まった調理器具や食器を譲り受けた。結婚の挨拶の日に纏った深紅のニットワンピースも「着るんやったら持っていに」と、譲り受けた半世紀前の祖母の服。嫁いだ後もレシピを忘れては祖母に電話し、とにかく衣食住はすべて祖母譲りなおばあちゃん子だった。

そんな祖母が最後に私に譲ってくれたのは、紫の石が混ざった水晶の数珠。祖母が倒れる1カ月前のお正月に「護ってくれるから、持っていに」と突然手渡してくれたものだった。何か思うところがあったのか、その数珠が形見となり、闘病中も今も、肌身離さず身に着ける私の心の拠り所になっている。

西陽の射す和室

抗がん剤の副作用も少し落ち着き、初めて法事に参加できた初盆の日。「再発する前に『祖母の家の本を作る』という約束だけは」と、親戚一同の手を借り、祖母の暮らしの品を大きな段ボール詰め、車に載せて持ち帰った。

とはいえまだ病み上がりで、カメラを構える力もない。和室の障子越しに柔らかな西陽が射す2時間ほどの間だけ、小さなアイロン台の上に遺品を並べては横になり、携帯電話のカメラで撮影しては横になりの繰り返し。道具、洋服、大量のボタン。遺品を見つめていると祖母の好みや暮らしの跡が浮かび上がる。構図にこだわる体力もない一発撮りでも、不思議と祖母の人柄が滲み出ていた。

一通り撮影し終えると、ベッドに横たわりながら構成と言葉を考え、僅かな時間だけパソコンの前に座って編集作業。毎日本を作るためだけに体力を使い切り、のろのろ、コツコツ、黙々と制作を続けていた。

200歳越えの撮影チーム

撮影した写真を母に送ると、親戚中に広まり「あれもあるでしょ」と、祖父母宅に集まり追加撮影会を行うことに。

母と祖母の妹が遺品を出しては戻し、当時91歳の祖父は写真の背景用に外してきた家の襖を支える。一番若者の私は畳の上でへばっていて、目の前に遺品がきた時だけ起き上がり撮影。4人合計で200歳を超える撮影チームに助けられた。

「これはあの頃に仕立てた着物だ」と、頭の上を飛び交う家族の記憶の欠片を受け取りながら撮影を行い、全4巻の本を綴じた。

「本を読んだ人から、お洒落なおばあ様ですねって言われるよ」と伝えると「いやいやそんなことあらへん」と笑う祖父。皆思い思いに眺めて感心した後に「あんたが一番ぼやっとしてたから、いつも心配されとったのになぁ」と必ず一言加わる。今でも時々祖母が夢に出てくるのはそういうことなのかと、言われる度に苦笑いしている。

「掌の記憶」-瓜破-

2016年7月。もうじき祖母の遺品を綴じてから2年が経つ。気が付けば祖母の本を読んだ人からも記憶を預かるようになり、悲しみや後悔も抱きながら祖母の生きた軌跡を綴じた本が、出会った人との生きている時間を贈る本へと変わっている。

本をとおして記憶を共有する「掌の記憶」もこの瓜破の記憶で18冊目。その本たちが生まれるきっかけを振り返った1冊を、改めてここに贈ります。

取材後記

「元気なうちに本を贈りたい」と本作りに携わっていた私が最初に撮影をはじめたのは、大好きだった母方の祖母の暮らしの景色でした。

生まれも育ちも生粋の大阪人。家具大工の祖父と二人三脚で暮らしてきた祖母は、着るものも食べるものも自分で作り暮らしを大切にしている人で、昔から使い込まれた古道具が溢れる祖父母の家は宝箱のようで大好きでした。暮らしの品を通して聴く祖母の記憶は人が生きた軌跡でもあり、日本の歴史でもあり、その時間がとても好きでした。

生前祖母に贈ることができたのは家中に貼られたラベルをおさめた『ラベル』という本だけでしたが、祖母の他界後、そして自分自身の闘病後のどうしようもない喪失感から前に進むことができたのは、祖母の本を綴じることができたからだと思います。今の自分の原点である記憶を綴じた1冊です。

Interview,Writing,Photo :藤田理代(michi-siruve)

2016年7月取材

*Special Thanks 家族の皆さま