OCICAとの出会い

まるく磨き上げられた鹿の角に、幾重にもかけられた1本の糸が美しい模様を織りなすOCICA(オシカ)のアクセサリー。東日本大震災の後、東北の小さな漁村のお母さんたちの手仕事で生まれたというそのアクセサリーに出会ったのは、2016年春。大阪で開かれていたとあるアートバザールの会場だった。角の個性や模様の美しさに惹かれて一番まん丸だった2つを持ち帰り、赤を大切な友人 ひとつむぎ舎の村上有紀子さんへ、青を自分用にした。

その村上さんから「OCICAを立ち上げた、つむぎやの友廣裕一さんが伊丹に来るよ」とお誘いがあったのはそのすぐ後のこと。鹿の角という土地の素材、地元の猟師さんや元捕鯨船員さん、牧浜のお母さん、東京のデザイナーさんとの出会いの中でアクセサリーOCICAが生まれたこと。牡蠣の加工場が再建した後も製作を続けるお母さんがいること。OCICAの物語を聴くうちに、作り手のお母さんを訪ねたいという想いが芽生えていた。

早速友廣さんに取材の相談すると快く返事をくださり、7月末に友廣さんと村上さんの3人で牧浜を訪ねることになった。

OCICAの故郷へ

2011年3月17日に宮城県へ入り、支援団体のエリアマネージャーを任され、避難所を巡りながら地域の人々の声を聴き、専門性を持つNPOとの橋渡しをする活動を続けていた友廣さん。避難所を巡るうちに牡鹿半島の集落の方々と縁ができ、今も地域の方々と活動を続けている。

仙台から友廣さんと一緒に、縁のある方々を訪ねながら、牡鹿半島の西側にある牧浜へ。リアス式海岸の入り組んだ地形に沿って道を進むと、峠を越えカーブを曲がる度に景色が変わり、小さな浜が現れる。牡蠣の養殖が盛んだという牧浜に近づくと、視界の先に白い砂山と砂浜、青い海が現れた。

「砂山に見えるのは牡蠣の殻で、砂浜に見えるのは粉になった殻なんです」峠を下ると、養殖いかだと漁船が浮かぶ浜には漁村の営みが広がっていて、そこから少し高台に上ると、神社の境内にある牧浜集会所に着いた。木々に囲まれたこの静かな場所が、OCICAが生まれ、育まれてきた故郷だった。

牧浜集会所

「好きな角を選んでね」中に入ると寛子さん、百合子さん、たい子さんの3人のお母さんが笑顔で迎えてくれた。輪切り加工まで済んだ角から1つを選び、鑢で磨き、糸のこで切り込みを入れ、1本の漁網の補修糸をかける。手渡しては助言をもらい、夢中で糸をかけるうちに、真ん中に美しい糸の輪が浮かんでいた。

作業を終えて机を囲み、お茶やお菓子を共にするお茶っこの時間が始まる。「作ってみて初めてわかるでしょ」と友廣さんがにっこり微笑むと、最年長の百合子さんが「最初はできねぇと思ったんだけど、娘が眼鏡作ればできるよってさ」と笑みを返し「これ、私の汗と涙の結晶」と切り込みの練習の跡が刻み込まれた角を見せてくれた。

2011年9月から最も多い時で11名のお母さんたちで、のべ8,000個以上製作し、その内の1,500個以上は一度も休まず参加している百合子さんの作品。携帯電話には試作した鹿角のキーホルダーや初めてのOCICAも下がっていて、磨き上げられた1つ1つが、5年間途切れずに続いてきた日々の営みの結晶と足跡のように見えた。

Reborn-Art Festival “Reborn-Art Tour”

この5年間で牧浜を訪れ、OCICA作りを体験した人はもはや数えきれないが、500人は優に超える。販売店の方や沖縄や海外からも訪ねてくれたことがあるという。

「明日のお客さんは?」という寛子さんの問いかけに、友廣さんが1つずつ答えて打ち合わせをする。翌日は「Reborn-Art Festival」のツアーでお客さんが来ることになっていて、会場の萩浜小学校まで備品を搬入して解散。訪れてくれた方々を「お客さん」と呼びながら準備を進めるお母さんの言葉の優しい響きに、素朴なあたたかさを感じた。

翌日、秋田、山形、横浜、大阪、地元石巻…全国から16名のお客さんが訪れ、はじめましての距離を飛び越えて机を囲んで顔を寄せる。大人に混じり、小学生の娘さんも真剣な眼差しで鹿の角を磨いていた。

「出来ました!」「うん、綺麗だっちゃ」無事全員が完成し、お茶っこの時間を楽しむ。皆がそれぞれのOCICAを作った教室には「共にした」という空気があり、皆ネックレスを首から下げて笑顔で次の会場へ向かっていった。

OCICAがつなぐもの

牧浜への帰り道、車の中で「本当にこの人たちに助けてもらって、元気をもらってね」と友廣さんの方を見る百合子さん。

「むっちゃんのお母さんが昔近くの小学校で先生をしていたのが縁でね」「2月に里菜ちゃんが来て、第2の故郷だって言ってくれて」「悠平くんが6月に奥さんと来てくれてね」「多田くんも来てくれたね」「デザイナーさんとカメラマンさんも…」この2日間、ふとした時にお母さんたちが話してくれるのは立ち上げから関わっていたメンバーや、一緒に制作していたお母さんのこと。その言葉を聴く度に、お互いが思いやりをもって、丁寧に続けた日々の積み重なりと、出会った人同士のつながりを感じた。

小さなアクセサリーを示す「OCICA」という言葉は、立ち上げから紡がれた人の縁でもあり、共にした時間でもあり。そのOCICAに触れた人が、その5年間や時間や場所を越えてつながることのできる、人と人の縁そのものようにも感じた。

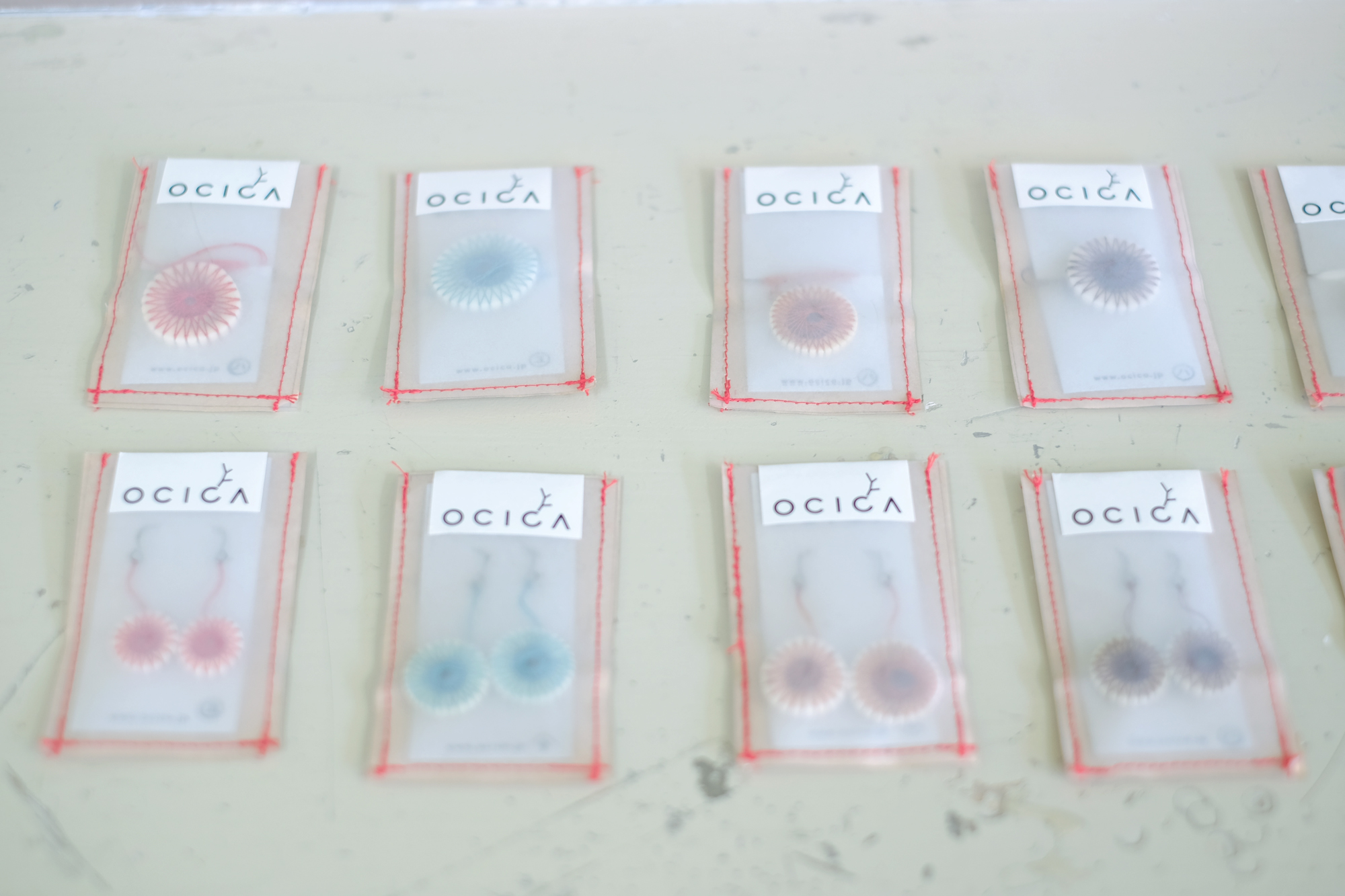

7色のOCICA

「買ってくれた人に会えたり、手紙が届くととても嬉しくてね」私が大阪で買ったOCICAの作り手だったたい子さんの言葉を思い出し、旅の最後に友廣さんの手元にあった7色のOCICAのネックレスを購入した。

それぞれに作り手のお母さんの屋号が添えられた小さな輪から縁がひろがる、不思議なアクセサリーOCICA。この旅で触れた記憶を綴じ、OCICAをとおして出会った人々に、この本を贈ります。

取材後記

初めてOCICAのことを知ったのは今から数年前。紹介として添えられたあたたかな言葉と写真にすっと惹かれるものがありました。東日本大震災の後、牡鹿半島の小さな漁村で土地の資源を生かして、土地の人々の手によって作られたアクセサリー。その物語に心を打たれ、この春に大阪のアートバザールでOCICAを手にとる機会に恵まれました。磨き上げられた鹿の角の形や模様の個性や1本の糸が織りなす模様の加減も、作り手の個性で1つずつ少しずつ違っていて、選んでいるうちにどんどん愛着がわき「自分の選んだアクセサリーを作ってくれたお母さんにお会いしたいな」と思うようになりました。縁あってお会いしたつむぎやの友廣さんに相談したところ、今回の取材旅が実現し、掌の記憶が生まれました。

皆が「初めて」だったことに知恵を出し合い、出来ることを持ち寄りながら今日まで続いているOCICA。製作を体験すると、角と糸で「輪を描く」ことがとても難しくて。Reborn-Art Festivaのワークショップでも、娘さんへの贈り物として誰よりも時間をかけて角を磨いていたお父さんが、お母さんたちが作ったOCICAの前に立ち「どうしたらどの形の角でも糸の輪が真ん中にくるのかなぁ」何度も見比べて見つめていました。

まるく優しい形の裏にある、5年間の日々で皆で作り上げたOCICAの魅力。そして、細い糸が丁寧に紡がれるように、本当に小さな縁がつながり、今日まで続いているOCICAの輪。その故郷を訪ね、時間を共にする縁に恵まれ、本当にかけがえのない旅になりました。お世話になった牧浜のお母さん、つむぎやの友廣さん、そして友廣さんと繋いでくださったひとつむぎ舎の村上さんに感謝の気持ちをこめて、そしてOCICAの輪がこれからも広がるようにと願いもこめて、この『掌の記憶』-牧浜-を贈ります。

Interview,Writing,Photo :藤田理代(michi-siruve)

2016年7月取材

*Special Thanks OCICA