祖父の記憶

「この家にもたくさん記憶が残っているんじゃないですか?」と、問いかけられたのは2016年夏。「掌の記憶」の取材に来てくださった新聞記者の方からの最後の問いだった。

兵庫県西宮市にある実家を取材場所に選んだのは、まさにその残された記憶、私がこの道に進んだ動機でもある亡き祖父の記憶の眠る場所だったから。でもそこには大きな後悔が横たわっていて、遺品に触れることも言葉にすることもできぬままだった。

しかし、その取材から半年後、長らく行方不明だった祖父の資料が自宅の本棚から見つかり「今が綴じ時かもしれない」とカメラを取り出し、祖父の記憶をおさるために実家を再訪することになった。

大正15年大阪生まれ。大学で哲学を学び、新聞社では仕事一筋だったという祖父。東京生まれの私には、関西住まいの祖父の背中はとても遠く、1995年の阪神・淡路大震災で壊れた家を再建して同居を始めても、距離は縮まらぬまま。元気だった頃の祖父との親密な思い出は、とても少ない。

「生きる」とは

その祖父が脳出血で倒れたのは、今から15年前の2002年春。私は高校3年生で、学校から帰ると祖父はいなかった。

寝たきりになった日を境に多くの自由を失い、対話することも難しくなってしまった祖父。入院中の祖父のベッドサイドに座り、手を握りながらほとんど返答のない祖父にぽつぽつと語りかけ、「生きる」とは何なのかと悶々と問い、その答えを求めて社会福祉学科に飛び込んだ。

徐々に弱くぼんやりとしていく祖父を見つめながら、せめて「その人が生きてきた日々」を残して伝えていく方法はないか?と辿り着いたのが「本」というメディア。

しかし、印刷会社で本づくりの術を学ぼうと仕事に追われていた2008年に、祖父が他界。何十万部と刷るほどの本に携わりながら、祖父の記憶は1冊も残すことができなかった。その後悔が原動力になり、言葉や写真におさめるところから製本までを学び直し、一人で本づくりをはじめた。

本の記憶

祖父が他界して9年。唯一そのまま遺されているのが祖父の本棚と書庫。

常に新しい本を読み続けていた祖父は、書庫に保管した古い本を除くと基本的には読み終わると処分していて、リビングの本棚に納められた本の出版日はどれも震災後から2002年のもの。歴史や哲学、宗教学、死生学についての難しい本がぎっしりと並び、倒れた日から時が止まったその本棚には、当時の祖父の関心ごとがそのまま真空パックされていた。

いつも本や新聞を片手に廊下に響いていた足音。時折リビングで居合わせた時に「理代、知ってるか?」と難しい歴史話をとても面白く教えてくれたこと。一緒に暮らす前の9歳の夏休み『クレヨン王国』に夢中だった私を本屋に連れ出し「その本は面白いんか?」と問い「なら読んでいない本は全部買いなさい」と持ちきれないほどの本を買ってくれたこと。教養を身につけることの面白さは、きっと祖父から教わったのだと改めて感謝しながら、遺された本を写真におさめた。

書庫をひらく

奥の書庫に仕舞い込まれた、古い本たち。一ヶ所だけ不自然な空白があって、それはまだ元気だった頃の祖父から私が唯一借りた『源氏物語』の第一巻だった。たった2頁で挫折して16年借りたまま。囲碁、聖書、辞書…と分厚い本が並ぶ書庫の遺品は、抱えて移動させるだけでも一苦労だった。

書庫の箱から出てきた、新聞社時代の祖父の写真。「あんたのおじいさんは凄い人やったんや。それだけは忘れなさんなや」祖父の通夜に来てくださった一番の部下だったという方が私の前に静かに落として帰った言葉を思い出した。後日、その方が祖父を偲んで寄稿した社報の記事には、私の知らない祖父の記憶があって、祖父から聴くことが叶わなかった記憶は他者の中にあったことを気付かされた。

「生きているうちにもっとできたことがあったのでは」その時の想いが「掌の記憶」の取材旅を続ける動機にもなっている。

すべてがしあはせになるのが

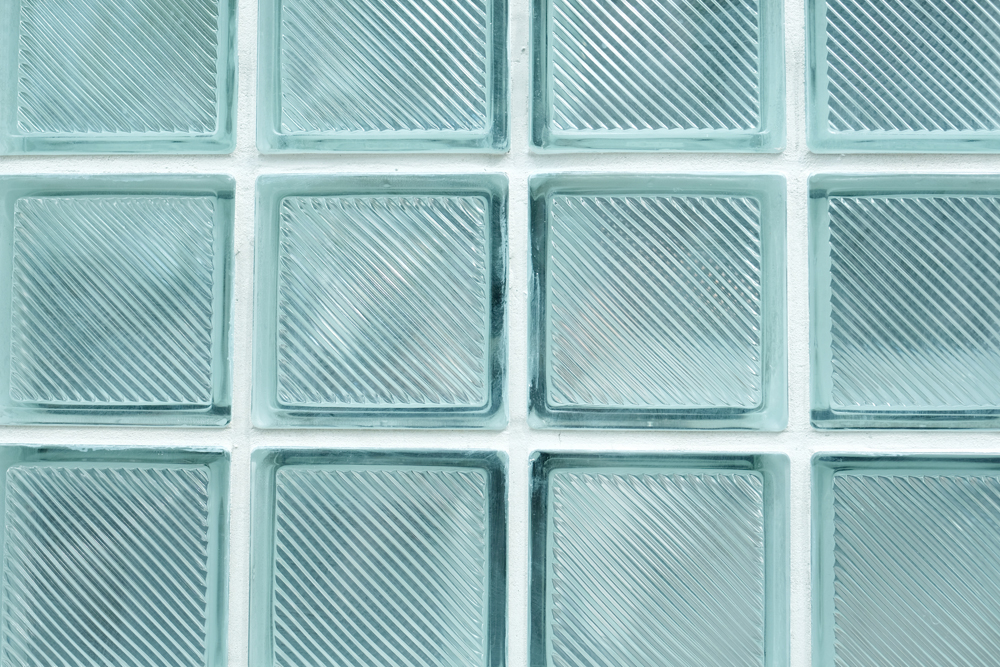

書庫の奥から出てきた、大学ノートの束。祖父が倒れる直前まで聴講生として通っていた、関学の講義ノートや新聞のスクラップだった。そのうちの1冊「人間学」の講義ノートをめくると、そこには祖父が最後に問うていた、そして祖父が倒れた時に自分も感じ、今もなお問い続けている言葉がたくさん綴られていた。

「生→死」「その人の歴史、価値人生観→人格はなくなり患者になる」そうなることを一番望んていなかった祖父が、結果的にそうなってしまったこと。会話はなくとも孫なりに感じ取ったものが今に繋がっているのかもしれないと、一言一言が心に沁みる。

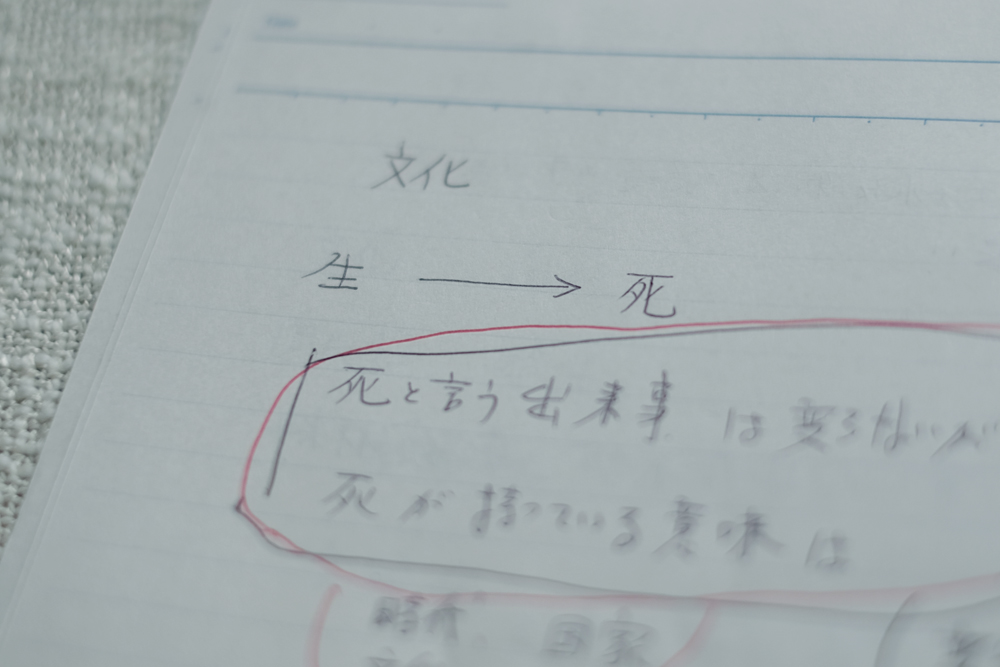

最後に目に留まった「すべてがしあはせになるのが福祉」という言葉。大学時代、当時の自分の器でそれを実現するのは難しいだろうと、福祉専門職への道を外れてはや10年。何の因縁か、祖父から再び届けられたその言葉に、はっとさせらるものがあった。

後悔を思いやりにかえて

最後に1枚だけ見つけた笑顔の祖父。今でも時折夢に出てくる祖父はこの笑顔で、最近も「一文だけで書いた気になるな。中身が大事や」と鮮明すぎる助言をもらい、どこかで見てくれているのだろうと背筋が伸びた。

遺された微かな欠片をかろうじて綴じただけの、亡き祖父の記憶。消えることのない過去の後悔を、今日を生きる思いやりにかえながら。でもきっと届くだろうという小さな願いをこめて、ここに贈ります。

取材後記

個展や取材で必ず尋ねられる、記憶を綴じる本づくりの動機。それを語る時に避けることができないのが、9年前に他界した父方の祖父の記憶でした。

戦前に大阪の老舗旅館の家に生まれた祖父。戦争や旅館の廃業などを乗り越え、自力で道を切り拓いて生きてきたという祖父の背中はいつも威厳があって、一番尊敬する人でした。

本当は祖父から聴いて綴るべき記憶がたくさんあったはずなのに、震災をきっかけに住み慣れた東京の故郷から祖父母の暮らす西宮に越した私は、ショックやもどかしさと反抗期がごちゃまぜになり、きちんと人と向き合うことを避け続けていました。

祖父が脳出血で倒れたのはそんな時で、かろうじて生きてくれている祖父の横で手を握りながらひたすら後悔し続けた6年半という時間が、今の本づくりに繋がっています。

考えることや伝えること、それを曲げない頑なな性分は祖父譲りなのかと思わされることも多く、もう触れることのできない幻のような祖父の背中を追いかけ続けた15年。

遺品に触れることすら憚られて避けていたのですが、このような後悔を綴じることで、今生きている人たちには想いを交わすきっかけを、同じような後悔を抱える方々には、一つの向き合い方のかたちとして届けることはできないかと、祖父への精一杯の敬意を胸に、初めて綴じました。

祖父の記憶を利用する形にならないように…と唱えながら綴じた、孫のまなざし。本当に欠片にすぎない記憶ですが、ここに贈ります。

Writing,Photo :藤田理代(michi-siruve)

2017年1月取材